學名藥產業概況

學名藥和專利藥的簡介

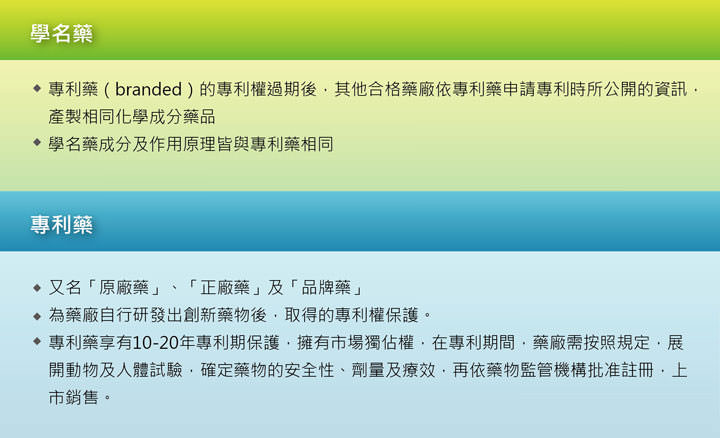

學名藥(generics)是指專利藥(branded)的專利權過期後,其他合格藥廠依專利藥申請專利時所公開的資訊,產製相同化學成分藥品,其成分及作用原理皆與專利藥相同。但因為學名藥廠不需投入大量資金在研發新藥與新藥臨床實驗,故其售價相對專利藥便宜許多。學名藥與專利藥的簡介詳見圖一。

學名藥產業的蓬勃發展

學名藥產業被 IBISWorld 選為美國2012年十大最快速發展的產業之一。根據產業報告,美國學名藥市場在過去十年年平均營收成長率達到9.6%,2012年達到8.1%,並預期到2017年仍可保持6.3%年均成長率。此外,據 Frost & Sullivan 統計,2012年的市場銷售額約有31.1億美元,成長率達78%,而到了2015年,估計市場銷售額將高達195.8億美元。學名藥市場在全球景氣一片不看好下,仍可保持成長的動力在於:

- 醫療保險以降低醫療成本:全球目前皆面臨醫療保險保費上升的問題,較便宜的學名藥有助降低醫療保險成本。

- 專利懸崖:專利到期的浪潮是帶動學名藥市場成長的最大推手,2008年至2017年為最新一波專利藥到期的高峰期。

- 全球人口老化。

- 法規的支持:基於降低醫療成本的考量,各國政府對於學名藥產製抱持樂觀其成的態度。

- 處方藥轉為非處方藥(OTC,over-the-counter):處方藥須經醫生開處方才能購買與使用,非處方藥則否。消費者的購買選擇變多,因此提供便宜的學名藥市場的增長空間。

全球藥品市場成長預測

圖二為 IMS Health 針對全球藥品市場2015年銷售量成長預測以及2010至2015年預估的銷售量年均複合成長率。

學名藥廠的發展策略

綜觀學名藥廠近10年的變化,可以發現以下的現象:

- 市場集中度提高:全球前四大學名藥廠的市占率自1998年的35%大幅提高到2008年的65%。廠商藉由併購提升技術與競爭力,以期可以提供較完整的產品組合。

- 朝高附加價值的產品發展:廠商開始研發技術門檻較高的特色學名藥(specialty generics)、生技學名藥(biosimilar)、超級學名藥(super generics)。

- 垂直整合:跨入上游關鍵原料的生產,掌握關鍵原料藥供應,如 Lupin 藥廠。

總體而言,在各國政府不斷壓低藥價,致使各藥廠多採價格競爭的情況下,近年來學名藥市場的成長似有趨緩現象。但自2012年開始,全球將有600餘種專利藥物陸續到期,故趨勢專家看好學名藥市場將繼續受益。以下將針對法規最明確、學名藥市場最大的美國市場以及學名藥市場開發潛力最大的中國市場,做更深入的介紹。

美國市場

美國 Hatch-Waxman 法案

為了鼓勵醫藥產業發展以及改善專利藥價格對於醫療保險和民眾財務負擔太重的情形,美國國會早在1984年就通過 Hatch-Waxman 法案(藥品價格競爭與專利回復法),讓學名藥廠能透過較簡便的「簡易新藥申請」(ANDA,abbreviated new drug application)取得上市許可。法案規定藥廠只要能證明研發及製造的學名藥無侵犯原廠專利,並與原廠藥品相同有效(生物相等性 bioequivalence),即可申請。申請專利方法有四種,見圖三。

![[圖三]申請美國學名藥簡易上市的四種類型](http://www.bpaper.org.tw/wp-content/uploads/2014/03/3-1-03-a.jpg)

其中第四類申請為大多數學名藥廠商在美國市場所運用的策略:因為第一家申請第四類簡易上市的廠商可以具有第一申請(FTF,first-to-file)資格。美國 FDA(美國藥物食品檢驗局)會給予180天的「獨家銷售權」(在這180天中,原廠的藥物仍可持續銷售,但具 FTF 資格廠商所提供的學名藥將成為市場唯一的學名藥。)由於藥價比原廠便宜,故可以瓜分原廠大多數的市場。

美國學名藥市場的發展趨勢

- 學名藥廠獲得專利藥方的效率大大提升:增快學名藥上市速率。由 IMS Health 的統計:2006年當專利藥專利到期後12個月,學名藥物開發僅可得到約70%的專利藥方;2012年此比率已達100%。

- 學名藥占處方藥的比例加重:學名藥普及度提高。另外由圖四亦可見,學名藥物的效率亦在提升中。

- 學名藥占藥物花費中的比例逐年提高:見圖五,由2006年的12.5%到2010年的16.6%。

![[圖四] 學名藥的藥效率和占處方藥比](http://www.bpaper.org.tw/wp-content/uploads/2014/03/03-1-04.jpg)

![[圖五] 專利藥和學名藥的市場價值占比](http://www.bpaper.org.tw/wp-content/uploads/2014/03/03-1-05.jpg)

美國藥廠2007-2016年銷售趨勢

根據 IMS Health 預估美國在藥品市場的總花費在2012至2016年仍會有1%至4%的成長,學名藥的激烈競爭和醫療保險制度改革是趨緩花費成長的主因之一。

台灣藥廠在美國市場的展望

- 爭取第一申請 FTF 資格,以取得180天的「獨家銷售權」。

- 歐巴馬式健保啟動:美國以往的健保制度有 Medicare 和 Medicaid 兩種(比較詳見圖六),歐巴馬的全民健保改革將下列各項都列入保險:住院、急診、檢驗、懷孕和新生兒、精神病、行為偏差及戒毒、處方藥、慢性病管理、醫生門診和孩童牙齒等等,預計將成為美國學名藥銷售的一劑強心針。

- FDA 發布生物相似性藥品的綱要:生物相似性產品包含廣泛,從疫苗、血液產品、基因治療等都屬生物相似性藥品的範圍。和傳統化學合成的小分子學名藥不同,生物相似性產品主要是由人類或動物組織得來,製程複雜且不同製程所製出的藥品會和原藥的療效和安全性有些許不同。FDA 目前正致力於此方面法規的制定以協助業者投入生技仿製藥競爭。

![[圖六] Medicare 和 Medicaid 的簡單比較](http://www.bpaper.org.tw/wp-content/uploads/2014/03/3-1-06-a.jpg)

中國市場

中國製藥市場綜觀

根據IMS Health的統計資料,中國製藥市場在2004至2008年年均複合成長率達21.6%,且2008年製藥市場的總市值達到240億美金。IMS Health 估計此市場在往後四年仍將保持2位數的成長,而2012年中國將從世界製藥第九大市場攀升至第五大。

中國製藥市場競爭情形

圖七呈現1999年和2008年中國境內多國籍製藥企業和中國本土製藥企業的家數比,由圖可知中國本土製藥企業不僅在數量上絕對領先,增長比率也勝過外籍企業。圖八則可看出中國市場中傳統製藥(中藥 TCM)、專利藥、學名藥三大類型從1999年至2008年的增長情形:中國市場傳統製藥和學名藥製藥市值占比呈現上漲趨勢,上漲幅度尤以學名藥最甚,反觀專利藥則呈現下滑態勢。

中國學名藥製藥市場競爭情形

圖九則可清楚中國學名藥製藥廠商的優勢:學名藥總銷售額有99%皆來自於中國本土廠商;市占方面,前十大企業皆為中國企業,占市場份額的14.2%,但仍可見中國學名藥製藥市場仍缺乏龍頭企業,屬於破碎市場。至於外籍企業,世界最大的學名藥廠 TEVA 僅占0.09%,SANDOZ 也只占0.23%。

多國籍製藥企業和中國本土製藥企業極大的競爭態勢差異主要原因為中國在製造、研發、銷售上的地利之便,占了成本比較利益。此外和中國官方關係好、行銷通路網絡深入城鄉等等亦是重要因素。

中國學名藥類型銷售趨勢

中國學名藥需求在1998到2008年也出現不少改變:以往占需求最大宗的抗傳染病藥已經下降,取而代之的是抗腫瘤和免疫調節、消化系統用、新陳代謝等用藥,由此可知中國醫療需求的轉變。

台灣廠商在中國學名藥市場的機會與隱憂

隱憂

- 中國醫療相關法規相對歐美先進國家起草晚,修法幅度大且法規相對不明確,廠商容易無所適從。

- 中國製藥廠商掌握一、二、三線城市的藥物需求,不僅台灣廠商,連外商難以和其競爭。

- 中國醫療體系存在嚴重的收回扣風氣,台灣廠商若要進去中國市場,必須了解各省分政府和官僚的潛規則。

機會

- 文明病患增加:中國雖漸漸在改善其國內衛生環境,但過度開發環境和都會發展也衍生了不少新的文明病:糖尿病、高血壓、心血管疾病等等。再加上中國人口基數大,其未來的醫療花費仍舊相當可觀。

- 大陸官方希望在2020年前建構更完備的醫療體系:中國官方將衛生事業發展設定為十二五計畫的重點項目之一,目前中國的醫療保險制度分為三種:BMI (職工醫療保險)、RCMIS (新型農村合作醫療)、URMIS (城鎮居民醫療保險),計畫可望將此三種保險制度的納保人數大大提升,屆時對價格較便宜的學名藥的需求也會相對增加。

參考資料來源

- http://www.tgpa.org.tw/Info_2.html

- http://www.imshealth.com/imshealth/Global/Content/IMS%20Institute/Documents/IHII_UseOfMed_report%20.pdf

- http://www.yumpu.com/en/document/view/9196095/rivalry-risk-and-reward-in-the-generics-market-ims-health

- http://ncpo.hdma.net/pdfs/long.pdf

- http://www.ssa.gov/pubs/CH-05-10043.pdf

- http://thchou.blogspot.tw/2008/03/5.html

- http://thia-health.org.tw/webmag/medInfo/medInfoFile/10/20130218%E5%A4%A7%E9%99%B8%E9%86%AB%E4%BF%9D%E5%88%B6%E5%BA%A6%E7%9A%84%E7%99%BC%E5%B1%95%E5%92%8C%E6%94%AF%E4%BB%98%E5%88%B6%E5%BA%A6%E6%94%B9%E9%9D%A9.pdf

- http://www.maheshsundar.com/Home/maheshsundarcom—pharma-updates/the-10-biggest-selling-drugs-that-are-about-to-lose-their-patent

- http://www.ibisworld.com/Common/MediaCenter/Fastest%20Growing%20Industries.pdf

- http://www.hbmsp.sipa.gov.tw:9090/itri/tw/images/NewsList1010305_01.htm

本篇節錄自:Bpaper品牌好報

![[圖二]全球藥品市場成長預測](http://www.bpaper.org.tw/wp-content/uploads/2014/03/3-1-02-a.jpg)

![[圖七] 1999年和2008年中國境內多國籍製藥企業和中國本土製藥企業的家數比](http://www.bpaper.org.tw/wp-content/uploads/2014/03/3-1-07-a.jpg)

![[圖八] 傳統製藥(中藥TCM)、專利藥、學名藥從1999年至2008年的增長情形](http://www.bpaper.org.tw/wp-content/uploads/2014/03/3-1-08-a.jpg)

![[圖九] 中國學名藥廠市占比較](http://www.bpaper.org.tw/wp-content/uploads/2014/03/03-1-09.jpg)

沒有留言:

張貼留言